Indice dei contenuti

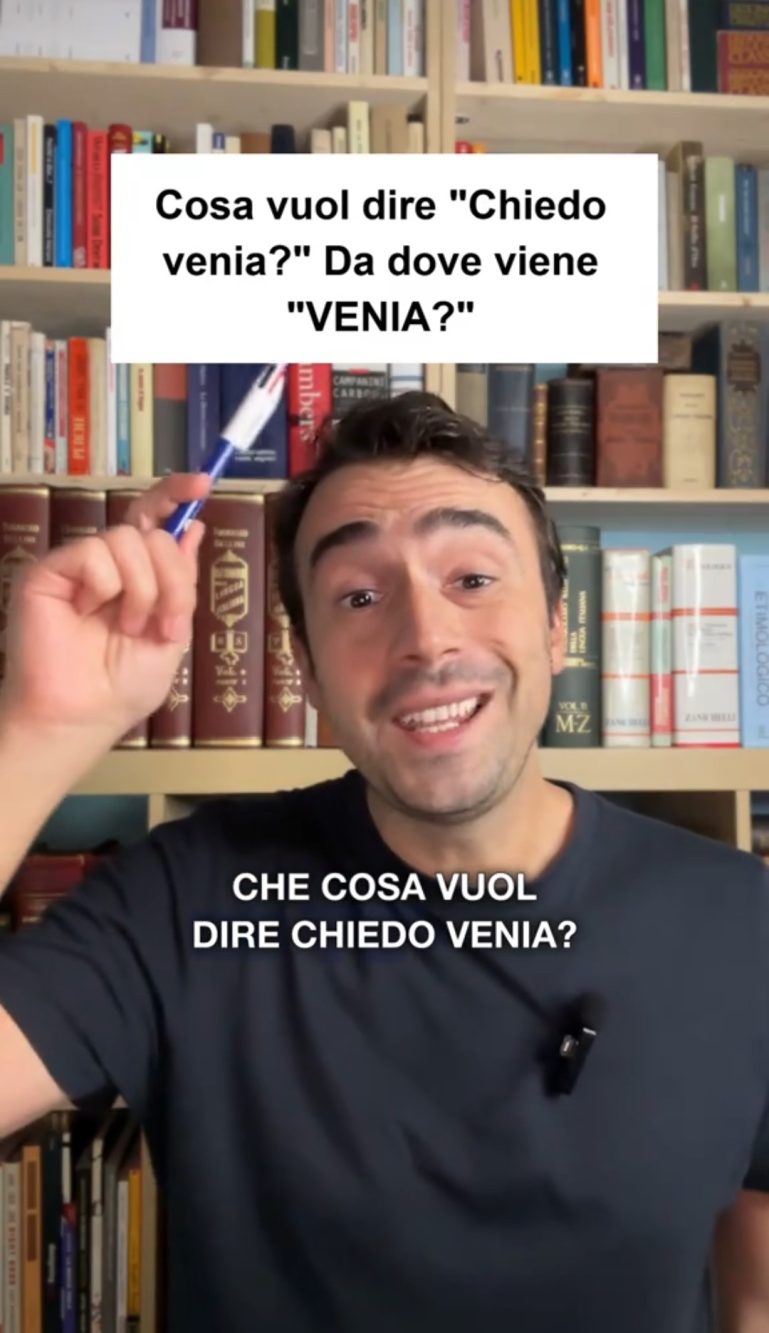

È un modo di scusarsi che non ha mai smesso davvero di circolare, neppure fra i ventenni abituati a comunicare in chat con messaggi rapidi e abbreviazioni. L’espressione “Chiedo venia”, che a molti suona elegante o addirittura teatrale, continua a comparire nei commenti sui social, nei video ironici e persino in contesti professionali. Il linguista torinese Marco Ballarè, diventato seguito su TikTok proprio per la sua capacità di raccontare l’etimologia delle parole con chiarezza e ritmo contemporaneo, ha spiegato in un video la reale origine di quella formula.

Cosa significa davvero “venia” e perché non è sinonimo di semplice scusa

Ballarè ha ricordato che “venia” deriva dal latino ed è già attestata nella lingua classica con il significato di indulgenza, perdono, atto di grazia. Non si trattava quindi solo di ammettere una colpa, ma di chiedere clemenza a chi deteneva un'autorità. In diritto romano, la venia era concessa come atto di favore, e non era necessariamente dovuta. Da qui il tono elevato che ancora oggi percepiamo quando la utilizziamo: chiedere venia equivale a riconoscere l'altro come giudice in grado di perdonare o meno.

La parola rimane presente nella liturgia cattolica, nei testi giuridici storici e nella letteratura seicentesca e ottocentesca. Ma ciò che colpisce è che nel 2025 “chiedo venia” venga usato sia per un errore reale sia in modo ironico, per smorzare toni troppo polemici o sdrammatizzare una gaffe. Ed è proprio questa elasticità ad averla salvata dall’oblio.

La somiglianza con “veniale” non è casuale, ma l’italiano crea più facilmente l’equivoco

Lo stesso Ballarè invita a riflettere sulla parola “veniale”, che nel linguaggio religioso indica un peccato lieve, perdonabile. Anche in questo caso la radice è latina e combacia con quella di “venia”: ciò che è veniale, dunque di poco conto, può essere scusato. Tuttavia, come fa notare il linguista, basta uno spostamento vocalico per entrare in un territorio semantico opposto.

“Venale”, con la “a”, proviene infatti da un’altra radice latina: venalis, ovvero ciò che può essere venduto. Da qui il significato moderno di corruttibile, mosso dal denaro. Essere venali equivale a essere comprabili, dunque moralmente discutibili. È l’esatto contrario della venia, che richiama al perdono: un cortocircuito linguistico frequente perché i due termini sono foneticamente vicini, ma semanticamente incompatibili.

L’uso contemporaneo di “chiedo venia” non si limita alla nostalgia del linguaggio forbito. Nel video postato da Ballarè – con migliaia di condivisioni anche fuori da TikTok – emerge che questa formula piace perché è perfetta per attenuare la tensione e allo stesso tempo trasmette autoironia. È breve, riconoscibile, foneticamente memorabile. Non ha bisogno di contesto per funzionare, e può essere usata sia con sincerità sia come dispositivo comico, senza perdere la sua “dignità linguistica”.

Inoltre, il fatto che provenga dal latino e risuoni come qualcosa di ‘antico’ la rende ideale nei formati video che giocano sul contrasto fra registro alto e meme.

Il caso “scancellare”: errore scolastico o parola legittima?

Nel suo secondo video virale, Ballarè affronta un altro termine spesso bocciato dagli insegnanti: “scancellare”. Molti lo considerano un errore, ma il linguista spiega che la s- iniziale ha un valore rafforzativo ben documentato nella storia dell’italiano. Funziona come in sbattere, svuotare, sgocciolare. Dunque “scancellare” è corretto tanto quanto “cancellare”, ma è stato progressivamente escluso dalla norma scolastica, diventando percepito come sbagliato pur non essendolo affatto.

L’osservazione non è solo filologica: dimostra che farsi correggere a scuola non sempre equivale a imparare ciò che è linguisticamente legittimo. E che molte forme ampiamente diffuse nel parlato sono perfettamente compatibili con la tradizione dell’italiano storico, anche se l'immaginario collettivo le considera “dialettali” o “rozze”.