Indice dei contenuti

Il Medio Evo non è stato soltanto un’epoca di castelli, cavalieri e battaglie: la tavola medievale racconta abitudini alimentari che oggi ci sembrerebbero estreme. Aira_Noir, content creator appassionata di true crime e storia, ha recentemente pubblicato un video che ha incuriosito migliaia di persone, mostrando come in quell’epoca si mangiassero piatti che oggi farebbero storcere il naso alla maggior parte di noi. Eppure, per secoli, quelle pietanze sono state parte della vita quotidiana di ricchi e poveri. Ecco cinque esempi che ci riportano dritti nelle cucine medievali.

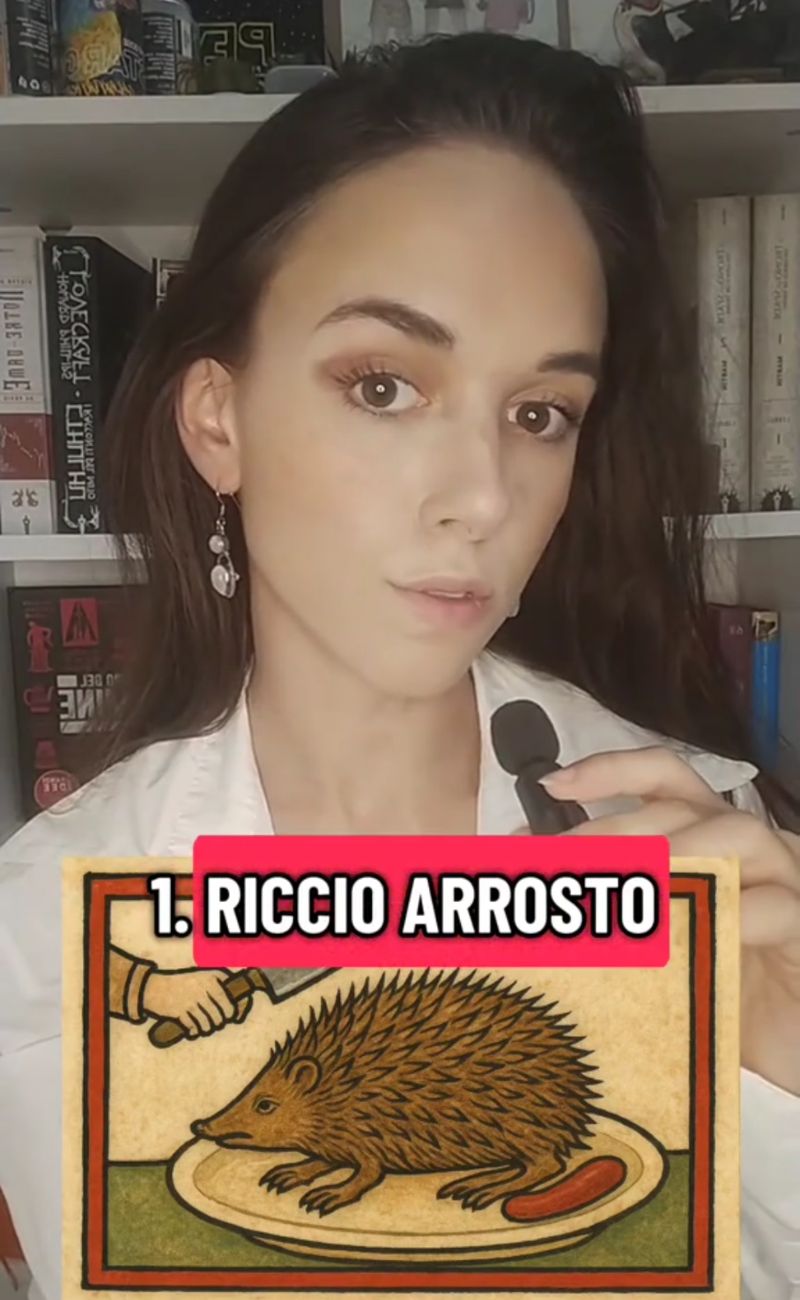

Riccio arrosto

Nelle campagne europee il riccio non era un animale da accarezzare, ma un ingrediente di cucina. Quando si nutriva di ghiande e frutta, la sua carne veniva considerata più saporita e digeribile. In diverse cronache locali emerge che venisse cucinato in modi differenti, ma la cottura arrosto era la più amata. Veniva infilzato e fatto girare lentamente sulla brace, un po’ come accade oggi con lo spiedo. Se per noi l’idea risulta repellente, per i contadini medievali rappresentava una fonte di proteine a costo quasi nullo.

Zuppe di sangue

Il consumo di sangue animale non appartiene soltanto al Medio Evo. Ancora oggi in alcune cucine tradizionali europee e asiatiche si preparano piatti simili. Nell’Italia medievale, però, le zuppe di sangue erano estremamente comuni. Si trattava di preparazioni a base di sangue di maiale mescolato con aceto, spezie, cereali e, in certi casi, frattaglie. Erano piatti che venivano cucinati sia nelle case dei contadini sia nelle cucine delle città, perché permettevano di utilizzare ogni parte dell’animale, senza sprechi. Questa logica del “non buttare via nulla” era alla base dell’alimentazione medievale.

Il “Mortis”

Il Mortis era un paté di carne che univa dolce e salato in un abbinamento oggi insolito. La carne, solitamente di pollo o maiale, veniva bollita e poi pestata finemente. A quel punto si aggiungevano mandorle, miele, zucchero e talvolta latte. Il composto, ricco e pastoso, veniva cotto lentamente fino a ottenere una consistenza simile a quella di una crema compatta. Questo piatto, che possiamo immaginare come un incrocio tra un dolce e un secondo di carne, rispecchiava il gusto medievale per i contrasti forti e per le spezie, allora considerate un lusso ma anche un modo per dimostrare prestigio sociale.

Pane cotto nella vescica di maiale

Oggi l’idea può sembrare inaccettabile, ma nel Medio Evo la vescica di maiale era un contenitore versatile e molto usato. Veniva lavata accuratamente e sfruttata per cuocere il pane. La sua elasticità garantiva una cottura più uniforme e impediva all’impasto di bruciare troppo velocemente a contatto con il fuoco. È la dimostrazione perfetta di come i nostri antenati sfruttassero fino all’ultimo scarto del maiale, trasformando in strumento culinario anche ciò che a noi susciterebbe disgusto. Un approccio lontano dalle cucine moderne, ma straordinariamente efficace per chi viveva in un’epoca di scarsità.

Torta di lamprede

Le lamprede, pesci privi di mascelle e dall’aspetto poco invitante, venivano considerate una prelibatezza dai nobili medievali. La torta di lamprede era una preparazione che univa pane, latte, agrumi e naturalmente la carne del pesce. Nonostante oggi l’idea sembri assurda, all’epoca questo piatto era così importante che la città di Gloucester, in Inghilterra, aveva l’obbligo di donarne una al re ogni Natale. Quando, nel 1200, la tradizione venne interrotta per motivi economici, la Corona multò duramente la città. Un dettaglio che dimostra quanto fosse prestigiosa questa ricetta, al punto da diventare simbolo di fedeltà e omaggio al sovrano.

Guardando questi piatti con gli occhi di oggi, proviamo sorpresa e repulsione, ma dobbiamo ricordare che ogni epoca ha i suoi sapori e le sue regole. Se nel Medio Evo la cucina seguiva la logica della sopravvivenza e dell’uso totale degli ingredienti, oggi la nostra percezione del cibo è legata a criteri estetici e sanitari completamente diversi. Forse, tra qualche secolo, anche i nostri piatti quotidiani sembreranno bizzarri a chi verrà dopo di noi.