Indice dei contenuti

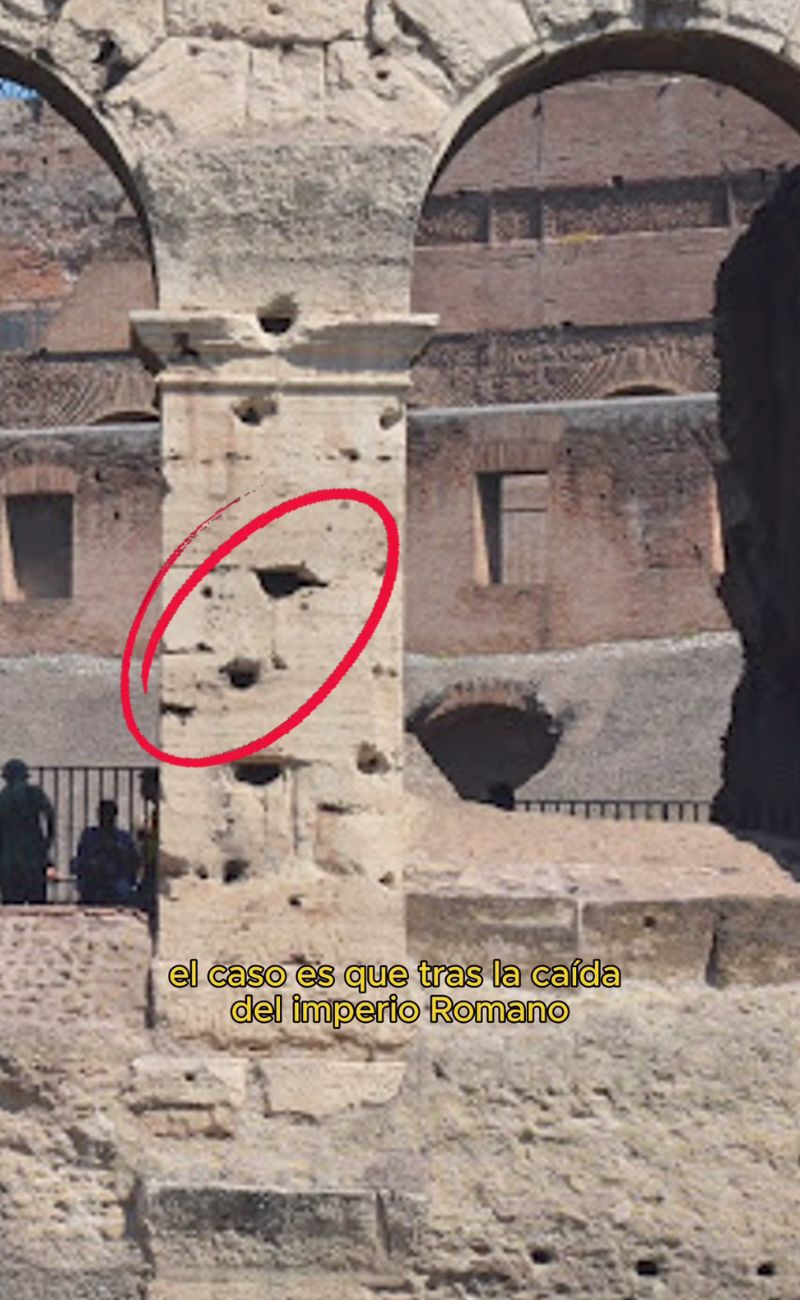

Il Colosseo di Roma è uno dei monumenti più iconici al mondo, simbolo eterno dell’Italia e dell’antico splendore dell’Impero Romano. Ogni anno milioni di turisti restano incantati davanti alla sua maestosità, ma pochi conoscono davvero tutti i segreti che si nascondono tra le sue pietre. Uno dei dettagli più curiosi riguarda i misteriosi buchi presenti sulle colonne e sui blocchi di travertino che compongono l’anfiteatro. Un enigma che molti attribuiscono all’erosione o al tempo che tutto logora e consuma, ma la realtà è molto più affascinante.

I buchi del Colosseo: non sono segni del tempo

Carla, esperta di storia dell’arte spagnola e creatrice di contenuti su Instagram con il profilo @la.inercia, ha condiviso un video diventato virale in cui racconta la vera storia dietro questi segni sulle colonne del Colosseo. Secondo la studiosa, quei fori non sono il risultato del naturale deterioramento del travertino, come molti pensano, ma una testimonianza diretta delle trasformazioni che l’anfiteatro ha subito nel corso dei secoli.

Durante il Medioevo, infatti, l’edificio non era considerato un monumento da preservare, ma una enorme cava di materiali. I blocchi di pietra erano tenuti insieme da perni di ferro e di bronzo, utilizzati per garantire la stabilità della struttura. Con il crollo dell’Impero Romano e i terremoti che colpirono la città, molti di questi elementi metallici vennero estratti per essere riutilizzati altrove. È proprio l’asportazione di quei perni ad aver lasciato le caratteristiche cavità che oggi si notano sulle colonne e sulle pareti del Colosseo.

Dal simbolo dell’Impero alla cava di travertino

Il Colosseo, originariamente conosciuto come Amphitheatrum Flavium, venne inaugurato nell’anno 80 d.C. sotto l’imperatore Tito. Per secoli ospitò giochi gladiatori, spettacoli e rappresentazioni pubbliche, fino alla progressiva decadenza dell’Impero Romano. Dopo la caduta, l’anfiteatro subì un lento abbandono: parte della sua struttura collassò a causa di terremoti e cedimenti del terreno, soprattutto sul lato sud, dove il terreno è meno stabile.

Nel corso del Trecento, in particolare dopo il devastante terremoto del 1349, una porzione consistente del Colosseo crollò, lasciando enormi quantità di macerie. A quel punto, i blocchi di travertino e i metalli preziosi vennero considerati materiali da costruzione facilmente reperibili. Durante il Rinascimento e fino al Cinquecento, il Colosseo fu una delle principali “cave” della città: pezzi del monumento finirono nelle facciate di chiese, palazzi e altre costruzioni di Roma.

Il caso della Basilica di San Giovanni in Laterano

Uno degli esempi più noti di questo riutilizzo è quello della Basilica di San Giovanni in Laterano. Alcuni dei blocchi provenienti direttamente dal Colosseo furono impiegati per restaurare e ampliare l’edificio religioso. Una pratica che oggi farebbe inorridire gli archeologi, ma che all’epoca era del tutto normale: l’idea di conservare i monumenti antichi per il loro valore storico era ancora lontana dalla mentalità comune.

Il riuso del materiale del Colosseo rappresenta un capitolo affascinante della storia di Roma, in cui passato e presente si intrecciano in modo sorprendente. Ogni buco, ogni mancanza visibile sulla sua superficie racconta una storia di trasformazione, di sopravvivenza e di rinascita.

Un simbolo eterno che continua a stupire

Oggi il Colosseo è riconosciuto come Patrimonio Mondiale dell’Umanità e tutelato come uno dei monumenti più preziosi della civiltà romana. Quelle ferite sulle sue pareti non rappresentano solo i segni del tempo, ma testimoniano secoli di storia, di ingegno e di riutilizzo. La spiegazione di @la.inercia, diffusa sui social, ha riportato l’attenzione su un dettaglio che molti visitatori ignorano, offrendo un nuovo sguardo su uno dei luoghi più ammirati e fotografati del pianeta.

Ogni pietra del Colosseo è una pagina della storia d’Italia. Anche quei buchi, apparentemente insignificanti, sono il segno tangibile di una città che, nei secoli, ha saputo reinventarsi senza mai perdere la sua grandezza.