Indice dei contenuti

Una volta, dormire di fila tutta la notte non era affatto normale. Anzi, era considerato quasi strano. Nel Medioevo, la gente seguiva un ritmo del sonno completamente diverso da quello attuale: dormivano due volte a notte, con una pausa nel mezzo per fare… di tutto.

Sonno bifasico: l’abitudine medievale che oggi ci sembra assurda

Prima che l’elettricità stravolgesse la nostra relazione con il buio, uomini e donne del passato seguivano un ritmo più naturale, dettato dalla luce del sole e dall’oscurità della notte. Non avendo la luce sempre a disposizione, dovevano sfruttare appieno le ore di sole. Questo schema, noto come sonno bifasico o sonno segmentato, era la norma: si andava a dormire dopo il tramonto, ci si svegliava per una o due ore a metà notte, e poi si tornava a letto fino all’alba. E non si trattava di una stranezza isolata. Il sonno bifasico era una pratica diffusa in tutta Europa. I testi dell’epoca lo chiamavano primo sonno (in italiano), premier sommeil (in francese) o primo somno (in latino). Tutti sapevano di cosa si trattava. Era così comune da entrare nei proverbi, nelle abitudini e persino nelle liturgie religiose.

Cosa facevano le persone nel cuore della notte?

La parte più curiosa è proprio quella pausa tra i due sonni. Nessuno si rigirava nel letto a fissare il soffitto: il tempo di veglia notturna era pienamente sfruttato. Durante quel periodo, che durava da una a due ore, i medievali facevano di tutto:

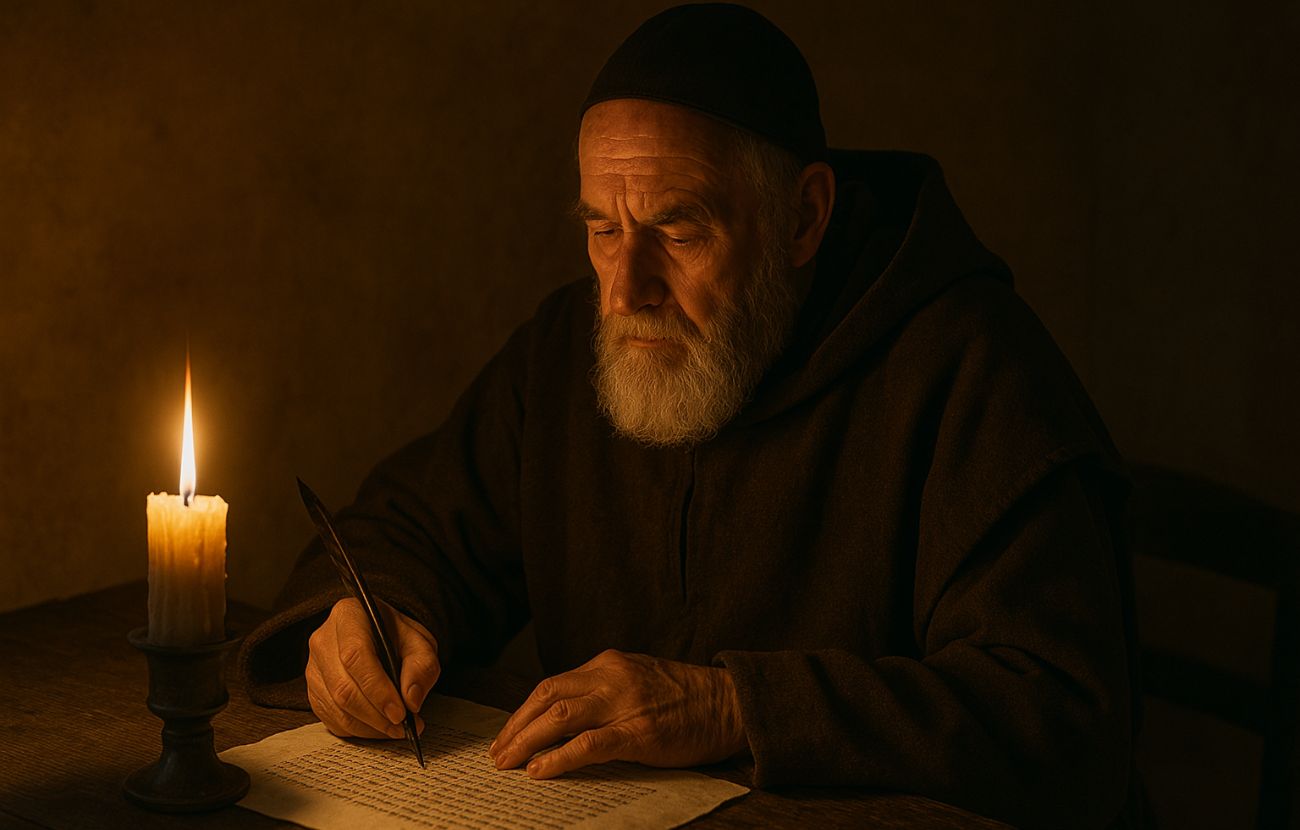

- Pregavano. I monaci si alzavano per le preghiere notturne, seguendo la regola di San Benedetto.

- Leggevano. Chi sapeva leggere, ne approfittava per studiare o meditare.

- Parlavano. Le famiglie si raccontavano la giornata, i contadini discutevano del tempo.

- Si dedicavano all'intimità con il proprio partner. I testi medici dell’epoca lo confermano: si riteneva che fosse il momento migliore per l’intimità.

- Lavoravano. Chi aveva bestiame o orti, controllava che fosse tutto in ordine.

- Contemplavano. Alcuni si sedevano semplicemente in silenzio, immersi nel buio e nei pensieri.

Non è un’invenzione moderna. Il sonno bifasico è documentato in una quantità sorprendente di fonti storiche. Lo scrittore A. Roger Ekirch, docente alla Virginia Tech University, ha dedicato anni allo studio di questo fenomeno. Nel suo saggio At Day's Close: Night in Times Past, ha raccolto testimonianze da lettere, diari, testi religiosi e opere letterarie. Nei "Racconti di Canterbury" di Chaucer, ad esempio, il "primo sonno" viene citato con naturalezza, come un'abitudine nota a tutti. Anche i registri dei monasteri medievali riportano con precisione gli orari delle preghiere notturne, confermando che la veglia era prevista, strutturata e ritualizzata.

Perché oggi non lo facciamo più?

La rivoluzione non è arrivata con il caffè o con l’invenzione dell’orologio. La vera svolta è iniziata nel XVII secolo con l’introduzione dell’illuminazione artificiale. Le prime lampade a gas e le lanterne pubbliche cambiarono il modo in cui la gente viveva la notte. E con l’arrivo dell’elettricità, il sonno bifasico ha iniziato a sparire per sempre. Poi è arrivata la Rivoluzione Industriale, con i suoi turni di lavoro standardizzati e fabbriche che imponevano ritmi fissi. Dormire a rate non era più compatibile con la vita moderna. Così, il sonno si è compattato in un unico blocco notturno. E quel momento “sospeso” tra due mondi è scomparso dalla nostra quotidianità.

Dormire due volte: la scienza dice che non è una follia

Negli ultimi anni, il sonno bifasico è tornato al centro dell’interesse scientifico. Alcuni ricercatori, come Thomas Wehr del National Institute of Mental Health, hanno condotto esperimenti su volontari tenuti al buio per 14 ore al giorno. Dopo alcune settimane, il loro ritmo naturale tornava bifasico, con due fasi di sonno separate da un periodo di veglia calmo e rilassato. Questo ha portato diversi studiosi a ipotizzare che il sonno monofasico non sia l’unico modello "naturale" per l’essere umano. Forse non lo è neanche il più efficace. Alcuni pazienti insonni, ad esempio, trovano sollievo proprio quando scoprono che svegliarsi di notte per un po’ non è patologico, ma perfettamente normale… almeno per i loro antenati.

Secondo i dati raccolti dalla Sleep Research Society, la suddivisione del sonno potrebbe avere effetti positivi sulla creatività, sull’umore e sulla concentrazione. Il momento di veglia notturno stimolerebbe la riflessione profonda, l’attività onirica e persino la scrittura creativa. In un’epoca in cui molti fanno fatica ad “addormentarsi di colpo” o a “dormire tutta la notte”, riscoprire questo modello antico potrebbe avere più senso di quanto pensiamo.